ZOOM G.T. CUT 实战测评:配置叠加好爽,但没有完全爽… |

您所在的位置:网站首页 › 莆田 䨻 › ZOOM G.T. CUT 实战测评:配置叠加好爽,但没有完全爽… |

ZOOM G.T. CUT 实战测评:配置叠加好爽,但没有完全爽…

|

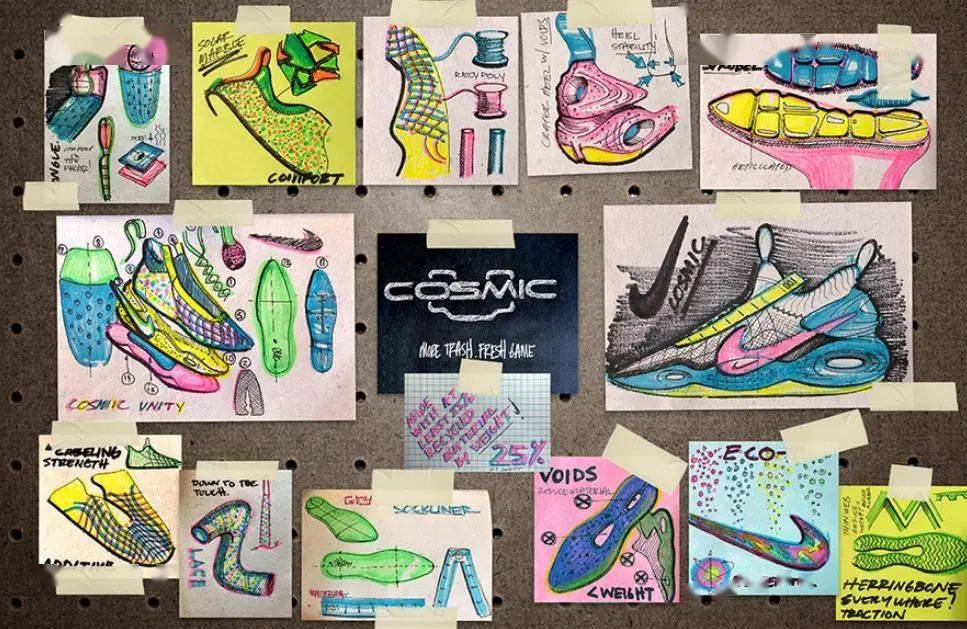

Q1:为什么说Zoom GT Cut不是“实战神鞋”? 所谓的实战神鞋,其实最关键的环节:就是它的身上,不能有性能方面的硬伤。而对这双GT Cut来说,最大的硬伤点,就是前掌的启动表现和防侧翻。 相比较其它启动迅捷的款式,比如Kobe 360,Kobe9,以及年初发售的Cosmic Unity等等等等,要么单独一块泡棉材料放在前掌,要么单独一块Zoom气垫围绕在这,启动响应都属于出色的水平。

注意,拿它们对比,是因为它们属于同一个中底结构。 但是像GT Cut这样,把全掌Zoom和厚度突出的React同时叠加在了前掌区域,长时间体验下来,确实会出现拖沓的感觉。虽然前掌做出了弧度处理,弱化了科技叠加带来的厚度劣势,但在和上述这几双启动表现迅速的球鞋相比的话,这一点绝对算是GT Cut的弱势。

总结两点: 1.就性能方面,同中底结构之下,1+1是小于2的 2.穿起来,确实爽,但是它们也会带来一定的副作用。这个地方,就看你,是更偏向于一瞬间的身心上的“爽”,还是长时间的球场表现。

关于防侧翻的方面,毫无疑问,外底走的是nxt360的模式,本身就有所上翘,同时还加入一层zoom,在后掌方面,还额外放置了一层zoom。加厚的重心与厚度,严重影响这双球鞋的防侧翻表现,注意,防侧翻三要素中,个人认为最重要点,就是重心不宜过高。所以就像刚刚讲到的,纯中底的叠加,如果没有控制厚度,都是得不偿失的。 不过有一说一,这双GT Cut整体实力方面,在中上游的水平,基本可以吊打耐克这两年推出的所有团队鞋。

Q2:Cosmic Unity和Zoom GT Cut,哪双鞋更好? 两双鞋的具体高低其实不太好分,不过受众人群倒是能明确一下的: Zoom GT Cut前面说过了,适合力量型的后卫选手使用;Cosmic Unity这双鞋吧,更适合射手,以及偏内线型打法的球员,不太适合追求灵活型的后卫选手。

如果是站个人角度来评价这两双鞋的话,二选一的情况下,我会选择这双Cosmic,原因很简单,我是一个在球场没有死角的射手,前掌的稳定性到不到位,接球起跳的那一步踏不踏实,是我个人选鞋参考的一个很重要的指标,这一点Cosmic就做得还不错。而前掌相对圆润,不容易踩实的GT Cut,我是基本不会考虑它的。

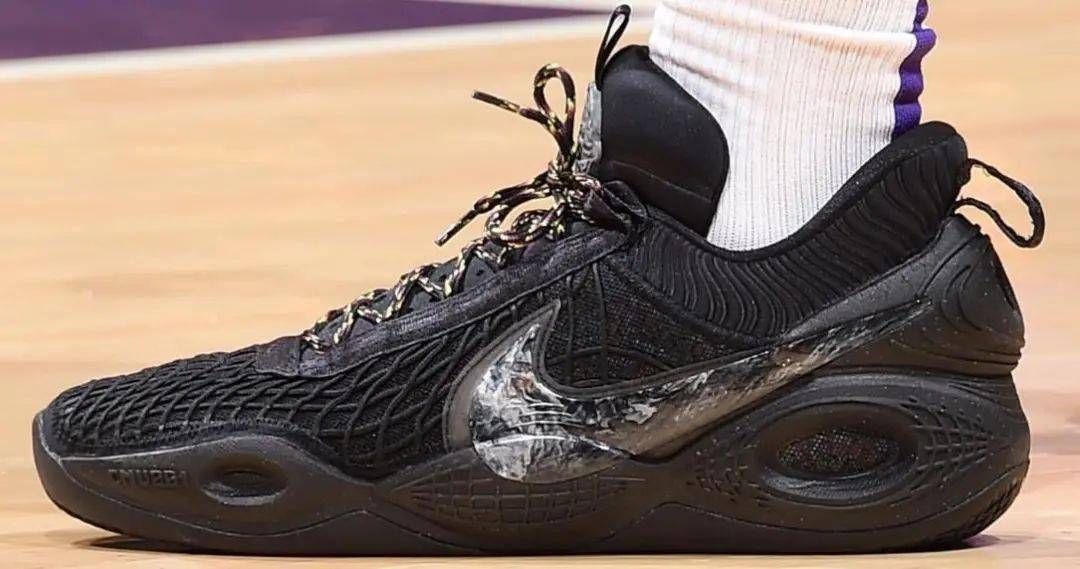

Q3:为什么说Cosmic Unity不适合灵活型后卫? 不适合后卫的主要原因有以下几点: 第一点:不成熟的包裹逻辑 这点是面向所有打法选手的弊端。Cosmic的包裹表现,无论在磨合前还是磨合后,都很难称得上出彩。后掌填充非常丰满的,而前掌内衬,基本上就是一层布,直接体验下来,前后包裹感受有明显断层感,前松后紧。

即使在系紧鞋带的情况下,后跟还是会出现轻微的不跟脚。而前掌空旷的鞋面,除非穿那种特别厚实的精英袜,才能有比较好的前掌包裹体验。相比GT Cut均衡的包裹锁定感,Cosmic在包裹方面是没什么优势的。

第二点:并不亮眼的场地表现 这也是Cosmic不太适合追求极致灵活的后卫朋友们的主要原因。 前掌过于平实的外底,影响了球鞋整体的灵活性。虽然前掌重心偏低,但对于爱做变向等动作的后卫来说,这种控制欲极强的前掌感受,多少会放慢球员做横向脚步移动时的频率。 对比GT Cut,沿用了类似欧文正代的弧形外底,前掌弧度有明显的翘起,在做侧移等变向动作时,前掌外侧这一圈区域会有明显的贴地感,虽然直线方向的启动表现,Cosmic要优于GT Cut,但在围绕左右变向的响应性方面,GT Cut的优势要更突出一些。

第三点,也是我们前期比较意外的一环 出现分歧的防侧翻表现。 我认为这双鞋的防侧翻还不错,而阿磊觉得不够好。 拿出防侧翻三要素: 1,重心不宜过高。 2,中底外侧的加固。 3,明显的防侧翻设计。

我觉得不错的原因是,我个人认为,防侧翻三要素中,最重要的核心环节,是前掌的厚度和前掌的重心高低。Cosmic在做到前掌比较薄,且在外部产生了加宽和加固处理之后,整体的稳定表现还是不错的。 但阿磊认为,外侧没有防侧翻角,中底外侧是一个接近垂直的状态,所以在某些情况下会出现一锤子买卖的情况发生,让他的表现会觉得有点慌。 怎么说呢,我们之间无论是理论上还是体验上的分歧,都比较明显。这一点,大家自己做决定,或者说是穿过的朋友们,给可以分享一下你的看法。

Q4:可以把Cosmic Unity的鞋垫和Zoom GT Cut的鞋垫互换吗? 确实有很多朋友问过这个问题,把Cosmic的薄鞋垫换到GT Cut身上,是不是就能解决GT Cut重心偏高的毛病了? 事实上,兄弟,换不了!! 在同样内长的情况下,GT的鞋垫体积,明显要比CU更大。把CU的鞋垫放置在GT里,鞋面的包裹明显就锁不牢了,而换到小一码的GT里,球鞋的内长又不够了。

Q5:Zoom GT Cut配和驭帅14䨻比较吗? 客观地说,我们认为还差点意思。一方面,前掌略微拖沓的启动表现是GT的弱势,另一方面,GT的前掌稳定性算不上扎实。它不是一双适合所有打法类型的球鞋,不像驭帅14䨻那样均衡,但它也算得上是耐克近两年的“诚意”之作了。

Q6:韦德之道9和Zoom GT Cut,怎么选? 虽然两双鞋的定位都是后卫鞋,但他们之间的体验差别,还是蛮大的。如果注重启动表现,那毫无疑问,首选韦德之道9;注重缓震多一点,首选GT Cut。

如果是打全场比赛较多,重视球鞋在全场跑动推动感的,首选带铲形碳板的韦德之道9。注重耐磨的朋友,以我们测试的305配色和首发的GT Cut配色为例,首选韦德之道9。 就是这样,性价比方面,两双鞋目前都不便宜,大家根据自己的财力看着办,在我看来,两双鞋的性价比都不太行。

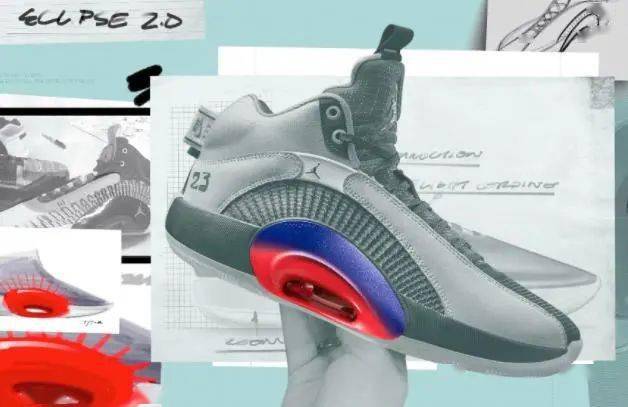

Q7:AJ35和Zoom GT Cut,怎么选? 只要你穿着AJ35时,没有感受到明显的卡脚现象,足弓处没有被顶到痛的感觉的话,说实话,AJ35的综合表现,还是比Zoom GT Cut要好一些的。 起码论性价比来说,AJ35确实比GT Cut出色,有兴趣尝试AJ35的朋友,还是那句话,去专柜试穿体验,确认这双极为挑脚的球鞋是否能符合你的脚型。

Q8:很多人把Zoom GT Cut 称为ZK12,XCin怎么看? 我特别理解大家以ZK12的命名方式来称呼这双GT Cut,但说实话,我觉得它更应该被放到Kobe NXT系列里来命名,因为过往的3代Kobe NXT已经证明了,它们在摸索着更多的不可能,挑战着过去不敢想,或者没有做过的行为,这双GT Cut身上,同样有着这样的NXT精神,所以我更愿意称呼它为Kobe NXT Cut。

像这双Kobe NXT 360身上的Flyknit鞋面,你是不是在这双鞋之后就再也没见到了?这种变态级别的透气表现,自360以后,再无挑战者。 而像Kobe NXT FF身上,类似面膜质感的鞋面,你也很难在现在新款身上找到类似的用料了,把Fast-fit系统和可替换的React鞋垫相结合,也是第一次出现,这些秀肌肉的操作,都是过往Kobe NXT系列在做的事情。

而把双层Zoom和React鞋垫相匹配的操作,我相信,只要科比和耐克和合约能稳定下来的话,这样的配置放在新一代Kobe NXT身上,还是很有可能的。

Q9:Zoom GT Cut鞋头的太空棉怎么清洗? 这点你不用多问了,只要是白色或者浅色的太空棉鞋头,弄脏了或者发黄了,大概率是洗不掉的。如果担心这类问题出现的话,很简单,要么买深色的版本,要么直接放弃。

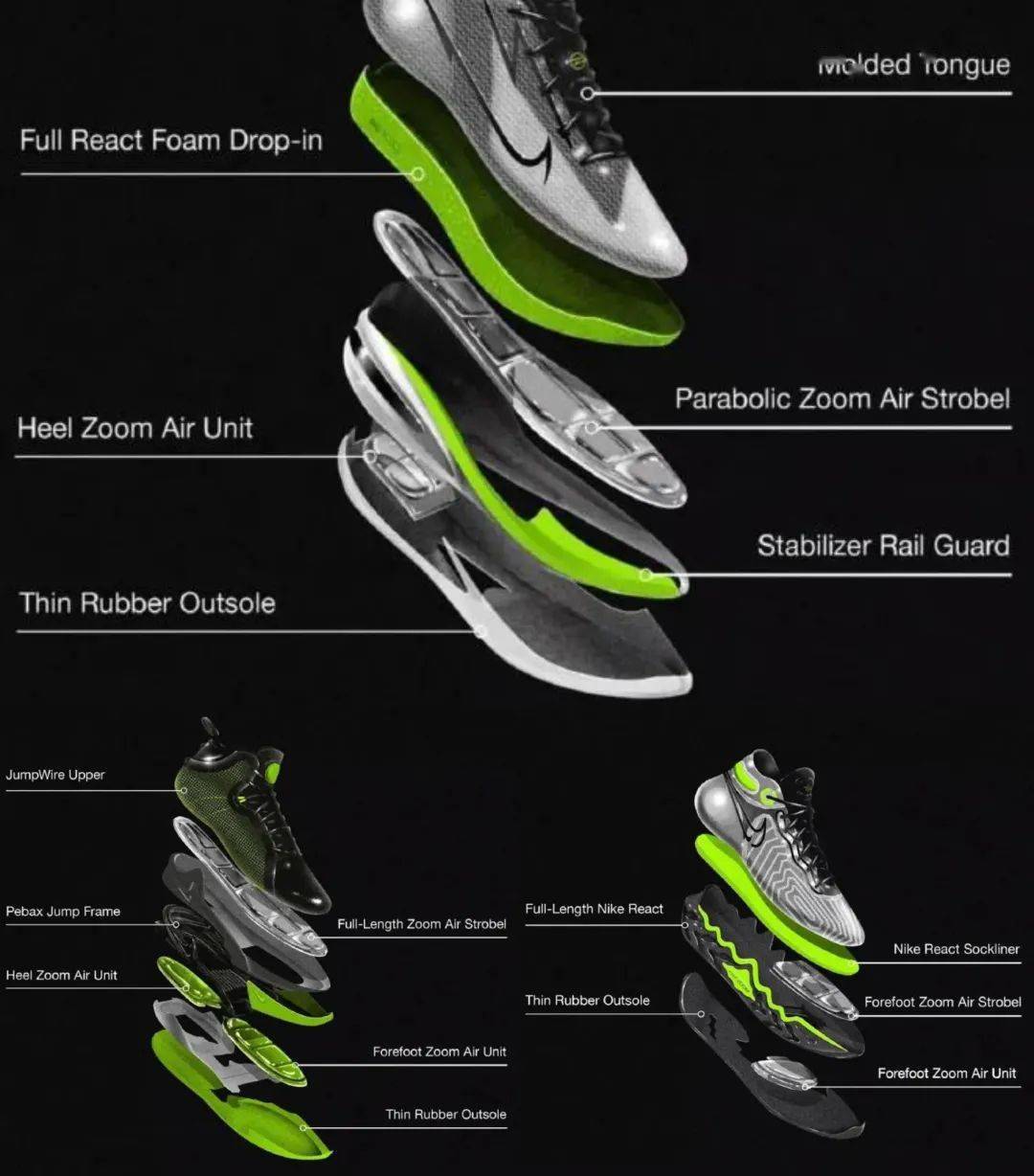

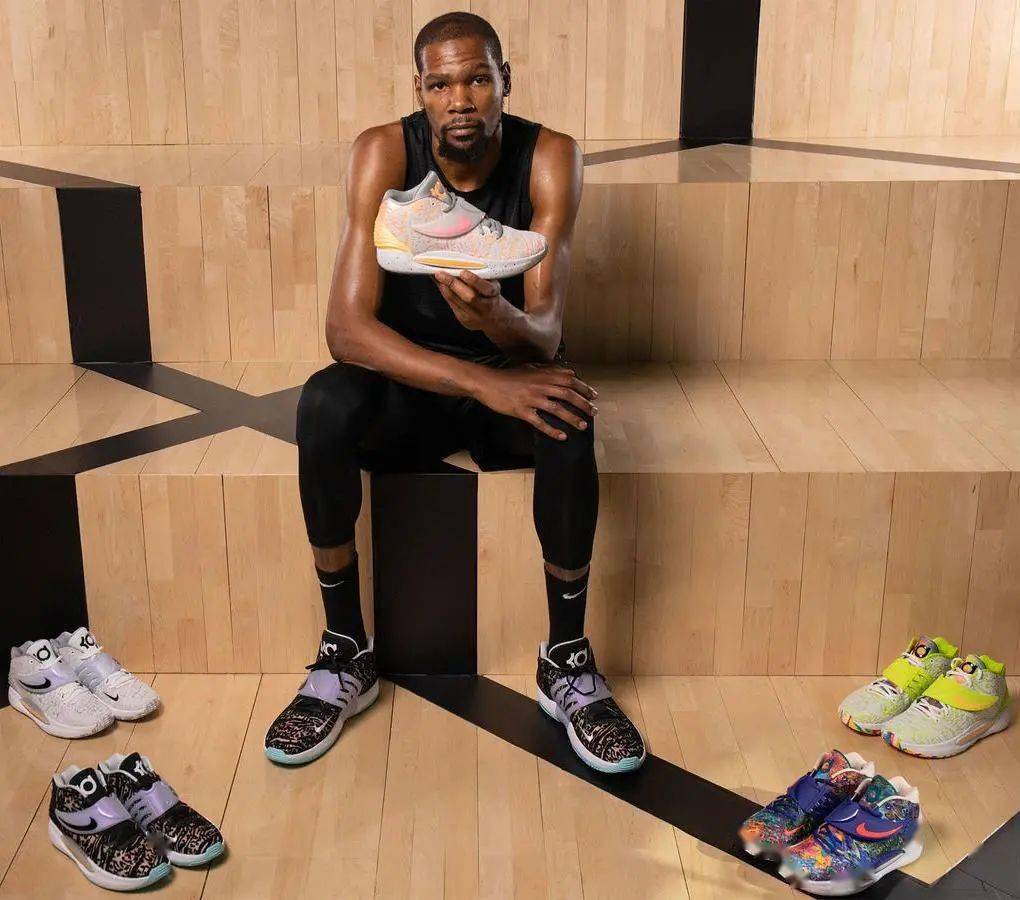

Q10:耐克玩Zoom气垫,是不是已经遇到瓶颈了? 这个问题,我觉得问得非常有水平啊,也是我们XCin非常擅长的领域。关于配置方面的分配问题,我们不乏先看一下整个GT系列的三款产品配置: GT Cut:全掌Zoom Stroble +后掌马蹄形Zoom+全掌React GT Run:双层全掌React+前掌Zoom Stroble+前掌扇形Zoom GT Jump:全掌Zoom+前后间隔式Zoom气垫

也就是我们最早预测的,KD14可能出现的中底配置,这一次直接被耐克用在了GT Jump身上。当然,我们也知道,这是耐克迟早会干的事情。 毕竟你的KD12后掌做了双层,KD13前掌做了双层,那前后都做双层气垫的日子,肯定等不了多久的。或者就是像前两款一样,配合React泡棉科技做叠加处理,丰富配置的搭配方式。

但是,聊回到科技配置的内核:它们存在的意义,是为了服务性能,而不是一味地向上叠加一层两层三层,这样的处理方式。 这个是我们想要强调的点: 配置的叠加,不代表性能的叠加。 还是回顾这么多年的Zoom气垫,我的第一双Zoom气垫的球鞋是元年的KOBE1,距今已经15年了,我时刻关注了球鞋,时刻关注着Zoom,这一套过往球鞋科技的王者。

但是2021年的今天,我认为在今年的3款GT球鞋的身上,我看到的是瓶颈。 我认为,再薄的全掌Zoom都不能取代中底布,中底厚度的提升,必然影响了球鞋的性能。体验这么多年下来,关于Zoom气垫最强势的打法,还是前后掌间隔的方式。比如,ZK567,AJ28,AJ32,AJ34,Hyperdunk某些系列,以及曾经巅峰期的战士9,使节8等等。

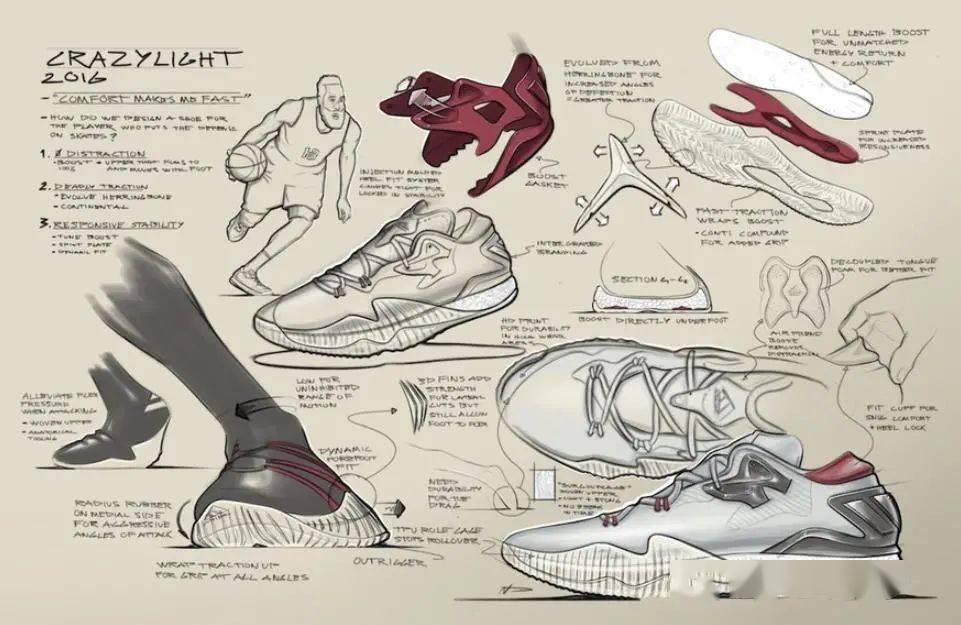

但是当下的新贵,以Boost为代表,科技材料完全取代中底材料的方式;以及又有新的升级的pebax发泡的䨻,还有很多正在孕育中的科技材料。 横向对比,Zoom曾经那不可一世,横扫千军的表现,如今已经显得不再那么强势,不再那么舍我其谁。重点在于Zoom的变化,在过往20年中,耐克已经玩完了,而且基本上都是失败的。最好的一套,好像还是98年AJ13身上的那一套。

但是材料科技的变化,上限还在往上爬,要知道距离boost这种中底逻辑的出现,距今才5年时间,当年的网红是CrazyLight2016。但是,Zoom这么多年下来的变化和升级是很难令人满意的。可能它还在变,但我当下可能不太看好。

Anyway,当然在我猜想中,耐克肯定也不是没有独家且主流的pebax发泡材料科技的,那么用不用?什么时候用?怎么用?可能是耐克的下次爆发点了。 OK这就是今天测评的全部内容了,非常感谢大家能看到这里,希望我们的节目能给各位在选鞋方面带来更多不一样的视角和帮助,这里是XCin你的私人球鞋顾问,下期节目再见~ 返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】